Da Wroclaw, Polonia, l’aereo fa scalo a Francoforte. Dopo una breve sosta la nazionale croata sta per imbarcarsi nel velivolo che la porterà a casa, a Zagabria. All’improvviso, Dražen saluta compagni e allenatori, assicura a coach Mirko Novosel che di lì a due giorni sarà in Croazia per la ripresa degli allenamenti e raggiunge in aeroporto Klara Szalanty, modella e giocatrice di pallacanestro, che ha conosciuto pochi mesi prima. L’idea è quella di raggiungere Monaco in macchina, stare a casa della modella un giorno e mezzo e poi tornare a Zagabria.

Klara si mette alla guida della Golf rossa. Dražen è distrutto dalla fatica derivante dalla partita giocata poco prima e si siede al suo fianco, senza allacciarsi la cintura di sicurezza. Sul sedile posteriore c’è Hilal Edebal, amica di Klara, anche lei giocatrice.

Sull’Autobahn 9 nei pressi di Denkendorf piove a dirotto ma Dražen non se ne accorge, si è addormentato. La velocità della vettura è alta, troppo. La visibilità scarsa. Dopo un dosso la Golf si trova davanti un camion fermo; in molti nei minuti precedenti sono riusciti ad evitarlo, qualcuno per puro miracolo, ma Klara no. Frena in maniera troppo decisa, l’auto sbanda e finisce sotto il camion. Dražen viene sbalzato fuori dal finestrino, senza rendersene conto. Nell’impatto il suo orologio si ferma sull’ora esatta dell’addio: le diciassette e venti.

Le diciassette e venti del 7 giugno 1993, il momento esatto in cui il mondo perse Dražen Petrović, il “Mozart” della pallacanestro.

La fama di Petrović non può essere spiegata con i risultati o le statistiche, per quanto fossero eccezionali e irripetibili. C’era qualcosa in lui che solo i predestinati hanno, nel suo gioco e nella personalità, che trascendeva la pallacanestro e faceva entrare anche lo spettatore occasionale in un’altra dimensione. Le sue non erano partite, ma sfide continue agli avversari e a sé stesso. Finte sempre diverse, tiri da qualsiasi distanza e con qualsiasi marcatura, passaggi impossibili anche solo da concepire, atteggiamenti al confine della provocazione e spesso oltre. Riti appartenenti a una religione universale di cui era il pontefice massimo.

Il web è saturo di filmati con Dražen in campo, fotografie, interviste, statistiche anche partita per partita. La sfida che ci siamo posti è dunque quella di mettere insieme i pezzi della vita e della carriera del campione, cercando di capire perché abbia lasciato un segno così profondo nell’animo di chi lo ha conosciuto anche solo da spettatore.

Essendo stato l’ultima icona sportiva della Jugoslavia unita e la prima della Croazia indipendente, è irragionevole raccontare Dražen soltanto attraverso lo sport anche se chiunque lo abbia conosciuto in profondità riferisce che in privato raramente divagava dal tema pallacanestro. Ingiusto e un po’ ipocrita quindi trasformarlo in guru o maestro di pensiero, nonostante fosse dotato di un grande carisma anche fuori dal campo.

Quella fine orribile, a neanche 29 anni, l’ha trasformato in un personaggio eternamente giovane al pari di James Dean e Marilyn Monroe nel cinema e Ayrton Senna nella Formula 1. Un personaggio senza tempo, per cui le lancette della vita si sono irrimediabilmente interrotte all’apice del suo percorso umano e sportivo. Ciò nonostante, lo stato d’animo di compagni di vita e tifosi che avevano fatto di lui un fenomeno di culto non è mutato di una virgola: sarebbe sempre stato il punto di riferimento, il giocatore a cui in campo ti affidi, la guida tecnica, quella spirituale.

Riavvolgendo il nastro. Il Regno di Jugoslavia è uscito dalla Seconda Guerra Mondiale abolendo la monarchia con un referendum e diventando una repubblica che, fin dal 1945, fu guidata dal maresciallo Tito. Una repubblica simile a quelle del blocco sovietico, dove di fatto l’unico partito è quello comunista, ma che da questo blocco si è smarcata quasi subito. Nel 1948 Stalin ha fatto espellere il partito di Tito dal Cominform, così il maresciallo ha potuto dare vita al suo esperimento: un paese comunista al di fuori del controllo di Mosca, con un’economia parzialmente di mercato, diventando il leader del movimento dei paesi non allineati. Questa superficiale sintesi serve a ricordare che la Jugoslavia dei primi anni Sessanta, quella in cui nasce Dražen e in cui la pallacanestro sta diventando uno degli sport più amati, non è un paese ricco né tanto meno democratico, ma nella vita quotidiana assomiglia alla vicina Italia più di quanto non assomigli alla Polonia o alla Romania dell’epoca. La retorica sull’infanzia povera e disperata è un genere giornalistico di successo ma occorre rammentare che quasi tutti i fuoriclasse assoluti dello sport arrivano dalla piccola e media borghesia: non così ricchi da mancare di stimoli, non così poveri da uscire dal sistema o perdersi per strada dopo i primi guadagni.

Dražen nasce il 22 ottobre 1964 a Sebenico, città della Dalmazia in cui le tracce di italianità (nel XIX secolo la popolazione di lingua italiana era maggioritaria) sono sempre meno. In casa Petrović è già arrivato da cinque anni e mezzo Aleksandar, detto Aco o Aza a seconda delle storpiature locali. Papà Jole e mamma Biserka ripongono grande fiducia nell’istruzione dei propri figli, tuttavia la pallacanestro per i due fratelli diventa una cosa sempre più seria. Aco a livello locale diventa precocemente una stella, Sebenico gli sta stretta ma i genitori lo fanno volare basso. Per Dražen il percorso si rivelerà decisamente più in salita: da piccolo era brutto da vedere, non aveva tiro, lo chiamavano scherzosamente Kamenko, da kamen che in croato significa pietra (“pietraio”), perché tirava i cosiddetti mattoni a canestro. Ironico il fatto che questo soprannome venne affibbiato a un ragazzo che a distanza di anni sarebbe diventato uno dei più prolifici tiratori nella storia di questo sport.

Meno ironica è la sua ossessione negli allenamenti. A dodici anni, l’arrivo in palestra coincide con le cinque e trenta del mattino per due ore di esercizio individuale (sessioni di palleggio e tiro fino allo sfinimento), è lui ad aprire la palestra visto che il custode gli ha lasciato le chiavi per non doversi alzare in piena notte. Alle sette e trenta esce dal campo, vola verso casa, doccia e corsa a scuola sul filo del ritardo. È l’adolescente più conosciuto di Sebenico, dove i racconti di quegli allenamenti all’alba passano di bocca in bocca con particolari aggiunti in maniera creativa ma che suonano tutti credibili. Dopo la mattinata tra i banchi, rapido passaggio a casa e la routine prosegue con allenamenti pomeridiani con almeno due formazioni giovanili diverse. A dodici anni si allena già sette/otto ore al giorno, ogni santo giorno. È una persona monomaniaca, catatonica per certi versi: non parla mai di altro, solo di basket.

All’età di quindici anni, Dražen fa il suo esordio nella prima squadra di Sebenico, è sotto età ma sembra provenire da un altro pianeta: non c’è marcatura che gli impedisca di puntare a canestro per un comodo appoggio.

La morte di Tito, nel 1980, è profondamente sentita in tutto il paese. Una sorta di culto della personalità, unito all’utilizzo astuto del nazionalismo pan-jugoslavo ha tutto sommato ben funzionato come collante. Anche se il prezzo è stato di decine di migliaia di morti con sua responsabilità diretta, fra oppositori politici o comunisti non in linea, per non parlare della pulizia etnica nei confronti delle minoranze (tedesca e italiana su tutte). Tutto questo in tempo di pace, senza contare i crimini di cui si è macchiato sul finire della guerra ai danni di civili. Un piccolo Stalin, insomma, ma che nei paesi liberi gode di buona stampa. Con il senno di poi il suo funerale coincide con quello della Jugoslavia, più di un decennio prima della sua effettiva morte, ma nella pallacanestro questa fine d’epoca non si avverte. A casa Petrović, poi, la politica non è il primo argomento di conversazione e nemmeno il secondo.

Il club di Sebenico, la prima squadra professionistica in cui gioca Dražen, ha una storia recentissima: fondato nel 1973 sarà capace di militare nella massima serie jugoslava per svariati anni malgrado sia nel complesso nettamente inferiore a molte delle sue sfidanti. Una delle chiavi dei successi di Sebenico di questi anni è senza dubbio il fattore campo in una lega dove vincere in trasferta è in ogni caso difficile: il Baldekin possiede, infatti, 1200 posti comodi, 1500 ufficiali, 2000 effettivi che magicamente diventano anche 3000 per le partite di cartello, in cui il pubblico non si fa problemi a muovere letteralmente i canestri quando la squadra ospite effettua un tiro. Altri tempi.

A diciassette anni Dražen è già uno da trenta punti in partite europee decisive. Nella stagione 1981-82 Sebenico disputa quella che al tempo era la terza competizione internazionale europea (dopo Coppa dei Campioni e Coppa delle Coppe), la Coppa Korać. C’è un bisogno disperato delle invenzioni di Dražen per sopravvivere nella competizione, ma i genitori non concepiscono che possa abbandonare la scuola per metà della settimana e così si decide che gli impegni europei vengano limitati alle partite di casa. Scelta che fa capire da quale tipo di famiglia venga il ragazzo, una rarità anche in rapporto all’epoca. Nelle partite decisive, però, Jole e Biserka gli daranno il loro benestare e così Sebenico conquista un’insperata finale contro i francesi del Limoges. La coppa l’alzeranno i francesi con la partita che non si presta a grandi analisi tattiche: la differenza l’hanno fatta gli americani, che nessuna squadra dell’Est Europa può schierare e in ogni caso potrebbe pagare. Petrović chiude con 21 punti con annesse lacrime alla sirena finale, ma si alza la maglia per nascondere il volto. Nessuno deve vederle.

Il 1983 è l’anno del servizio militare, che Dražen svolge nella caserma di Pola senza sconti né agevolazioni nonostante il suo pedigree (poco male, ogni minuto libero è dedicato al basket e agli allenamenti). Al suo ritorno a casa, c’è da prendere la decisione più importante della carriera. Sebenico è la città che lo ha forgiato, che lo ha reso il ragazzo prodigio dal carattere irridente e provocatorio, ma oramai è giunto il momento di fare il salto di qualità. Come c’era da aspettarsi, arrivano offerte un po’ da tutto il mondo, ma Dražen ne ha già puntata una in particolare, il Cibona Zagabria, per due motivi precisi: la squadra croata disputa la Coppa dei Campioni e, soprattutto, ci gioca suo fratello Aco.

L’epopea di Petrović con il Cibona Zagabria ha avuto un impatto così forte nell’immaginario collettivo che ci si ricorda a fatica del fatto che il Cibona era un’ottima squadra anche prima del suo arrivo.

Bisogna resistere alla tentazione di sostenere che tutte le date siano importanti, ma di sicuro il 6 dicembre del 1984 la storia del Cibona di Dražen volta pagina. Il Real Madrid arriva a Zagabria per la partita d’esordio di Coppa dei Campioni: vincono i croati ma non è per questo che la partita viene ricordata. Trasmessa in televisione in Spagna e in gran parte d’Italia, diventa il momento in cui Dražen Petrović si trasforma nell’idolo di tutti i ragazzi amanti della pallacanestro dei due paesi che trainano il movimento in Europa, insieme a URSS e ovviamente Jugoslavia. Mai successo prima, con un giocatore di un’altra nazione e non americano né mai succederà dopo, senza il palcoscenico NBA.

Nelle sue prime due stagioni a Zagabria, il Cibona di Petrović vince due Coppe dei Campioni e un campionato nazionale. Sono notti indimenticabili, magiche, quelle a cui assistono i tifosi croati, in cui protagonisti e spettatori si rendono conto di vivere un qualcosa di irripetibile e lo rimpiangono praticamente in diretta. Dal canto suo, Dražen ha perso oramai qualsivoglia connotazione umana: in patria marcia a 43 punti di media (nella prima di campionato ne mette 112, no non c’è alcun errore di battitura), in coppa a 37.

Dopo due annate senza poter giocare la Coppa dei Campioni, perché si poteva qualificare alla massima competizione europea solo la squadra che vinceva il campionato nazionale e dopo quello del 1985 il Cibona di Petrović non ne vincerà altri, Dražen inizia a prendere in considerazione l’idea di un trasferimento in Europa. Arrivano offerte dal Barcellona e dalla Virtus Bologna, ma all’orizzonte è già da tempo apparso il Real Madrid. Dopo l’argento alle Olimpiadi di Seul del 1988 vinto con la Jugoslavia, perdendo in finale contro l’Unione Sovietica, Petrović si accasa proprio a Madrid. Ha giocato in Spagna un solo anno, ma per come è ricordato sembra che ci sia stato dieci stagioni vincendo tutto quello che si poteva vincere. In effetti è una stagione mediaticamente clamorosa fin dalle premesse dal momento che è subito chiaro che lo stile di Petrović, abituato ad essere leader tecnico in contesti di gregari o anche di campioni ma che riconoscano il suo talento, mal si addata all’ambiente del Real. Tuttavia, la sua superiorità in campo era tale da far desistere qualsiasi tentativo di usurparne la leadership: potevi odiarlo, perché in campo e in spogliatoio era provocatorio, un trash-talker dalla tempra jugoslava, ma non potevi non apprezzarlo. Era una macchina di canestri, con fantasia, coraggio ed etica del lavoro.

Per il Real l’Europa di stagione è la Coppa delle Coppe. Finale garantita contro la Snaidero Caserta di Oscar Schimidt, brasiliano, colui che ha detenuto fino al 2024 il record assoluto di punti segnati in carriera prima di essere superato da LeBron James. Non proprio l’ultimo arrivato, insomma.

L’ultimo capitolo della competizione termina dopo un tempo supplementare in favore del Real e se in questo articolo sono state ridotte all’osso le statistiche, rintracciabili ovunque, stavolta occorre fare un’eccezione perché Dražen finisce la sua settima finale di una coppa europea con 62 punti: 12/14 da due, 8/16 da tre, 14/15 ai liberi. Con il Real Madrid, la Spagna e l’Europa ai suoi piedi.

Nemmeno la vittoria europea, però, fa entrare Dražen nel cuore dei compagni. Del resto, lui non è mai stato bravo a fare gruppo. Ha i suoi amici, quasi tutti per altro legati al basket, non sente il bisogno di arruffianarsi i colleghi. E anche a Madrid funziona così. Fra l’altro detesta i locali, non beve alcolici e non gli piace nemmeno stare in contesti in cui la gente sta con il bicchiere in mano e perde tempo, parlando di argomenti che non lo interessano: cioè tutti gli argomenti, pallacanestro esclusa. Nella casa spagnola non ha nemmeno il telefono, ritiene che lo deconcentri, ogni giorno chiama i genitori e Aco dagli uffici del Real Madrid. I genitori lo vengono spesso a trovare, lo fanno anche l’ultimo dell’anno del 1988. Non che si aspettino grandi festeggiamenti, conoscendolo, ma nemmeno che lui vada ad allenarsi da solo prima di una frugale cena con loro e Renata, fidanzata dell’epoca, con ritirata in camera da letto a mezzanotte e un minuto.

Al di là degli aneddoti, l’unico vero problema di Petrović al Real Madrid è che lo ha sempre considerato una tappa intermedia prima della NBA, non un punto di arrivo e questo, in Spagna, non glielo hanno mai perdonato. Ma l’NBA rappresentava l’ultima sfida con sé stesso, senza di essa la sua carriera non poteva definirsi una vera carriera. Adesso sappiamo tutto della NBA, un giocatore europeo forte sa che ce la può fare, ma all’epoca non era così. E Dražen, apparentemente così preciso e metodico, non poteva vivere senza sogni.

Detto fatto, dopo una battaglia legale contro il Real Madrid, la franchigia NBA dei Portland Trail Blazers si accaparra i diritti di Dražen Petrović che, secondo il contratto concordato, guadagnerà per tre anni 3,84 milioni di dollari, il massimo per un rookie. Di nuovo, altri tempi.

Nella NBA il giocatore europeo non è ancora una realtà tecnica, ma soltanto una curiosità da cavalcare per motivi soprattutto di marketing. Dražen, in più, non ha ancora abbandonato la mentalità della stella e appena arriva a Portland afferma che l’unico ostacolo al suo successo nella lega sarebbe l’eventuale scarso impiego impostogli dall’allenatore. Ma il caso vuole che l’uomo franchigia dei Blazers sia Clyde Drexler, arrivato nel 1983 e presto diventato uno dei grandi della lega. E qual è il suo ruolo in campo? Guardia, ovviamente lo stesso di Dražen. Per coach Rick Adelman, Petrović non è altro che una buona riserva, anche se un po’ troppo pubblicizzata per i suoi gusti.

Al di là delle questioni fisiche, Dražen è troppo intelligente per non capire che l’unico spazio che potrà ritagliarsi in questa squadra è quello di tiratore dagli scarichi e che quindi il pallone in mano lo avrà molto poco. I risultati a fine stagione sono ottimi e danno ragione al coach; il croato gioca poco ma realizza buone statistiche in proporzione ai minuti. Quell’anno Portland arriva a giocarsi le finali NBA (sarà fortuna ma Petrović nelle finali ci finisce sempre), dove cade al cospetto dei Pistons dei Bad Boys, ma Dražen fatica a rallegrarsi: a lui toccano le briciole nelle partite importanti dal momento che il coach non ritiene che un europeo sia in grado di sopportare le provocazioni che a quel livello di intensità sono normali.

E poi è il momento del mondiale del 1990. La competizione arriva in un momento disastroso per la Jugoslavia. La situazione politica sta precipitando, tutti i partecipanti alla spedizione lo sanno e vogliono onorare questo clima da ultimo ballo. In più, la squadra jugoslava è fortissima, una generazione di fenomeni con pochi eguali nella storia: la semifinale contro gli Stati Uniti e la finale contro i sovietici sono pura formalità, Petrović e compagni dominano incontrastati. Una delle più belle squadre di tutti i tempi muore lì, mentre il paese che rappresenta sta andando in pezzi. C’è tanta voglia di festeggiare, anche in questa amarezza di fondo per un’epoca che si chiude, ma proprio al termine della finale accade un fatto che avvelenerà tutto. Nella confusione generale entra in campo uno spettatore sventolando la bandiera croata, Vlade Divac (fenomeno serbo che milita nei Los Angeles Lakers di Magic Johnson) si mette a litigare con lui strappandogli di mano la bandiera e gettandola a terra. Sulle prime nessuno nota l’episodio, che però nei giorni seguenti farà notizia quanto il titolo mondiale. La vicenda segna ufficialmente la fine del rapporto di Dražen con la Jugoslavia e la fine del suo rapporto personale con Divac.

Petrović non parteciperà all’europeo dell’anno successivo, spiegando la sua decisione con parole inequivocabili: “Non difenderò la bandiera di una nazione che bombarda le nostre case e uccide i miei amici”. Poi, correggendo uno speaker NBA e il suo “and from Jugoslavia…Draaaaaažen Petttrrrović” risponde: “Io sono croato, non jugoslavo. Ricordalo”.

Proprio nel 1991, in Croazia, inizia una guerra per molti versi incredibile, in cui nessuna zona è etnicamente omogenea: da qui una escalation che produrrà migliaia di morti e atrocità fino agli accordi di Dayton del 1995. Dal punto di vista formale la Croazia, così come la Slovenia, sarà riconosciuta dall’Unione Europea il 15 gennaio 1992. Quel che rimane della Jugoslavia di basket, intesa come Serbia e Montenegro, perde il diritto di competere come nazionale per quattro anni.

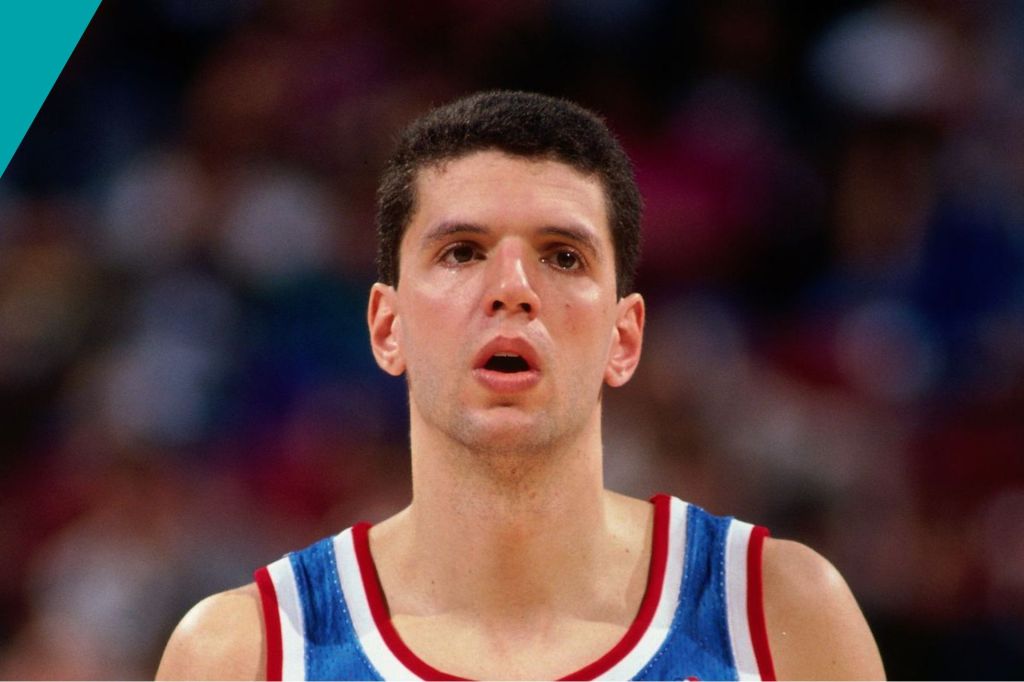

Nella seconda stagione NBA Dražen veste la maglia dei New Jersey Nets, squadra con molto spazio nel suo ruolo: non è la peggiore della lega, ma poco mi manca. Nella nuova franchigia, il neo-croato a tutti gli effetti parte addirittura in quintetto; la fiducia nelle sue potenzialità è tanta e Petrović può dare sfogo di tutto il suo smisurato talento. Prova ne sia il fatto che gioca quasi 37 minuti a partita, è il leader della squadra, cosa pazzesca per un europeo, titolare in ognuna delle 82 partite di stagione regolare.

La ciliegina sulla torta si materializza sottoforma di convocazione alla gara del tiro da tre punti dell’All Star Game. Dražen arriva quarto, senza disperarsi: non si è ancora sufficientemente americanizzato per apprezzare quel contesto, inoltre delle feste e dei festini di contorno gli importa meno di zero. Ma non è questo l’aspetto più elettrizzante perché in tribuna, venuto per veder tirare papà Dell, uno Steph Curry di nemmeno quattro anni rimane incantato di fronte allo stile di Dražen. La sua figura si stampa indelebile nella memoria del piccolissimo Steph: non è un’invenzione giornalistica perché, dopo le Finals del 2015, Curry spedirà una delle sue maglie a Biserka, come segno di affetto verso un ragazzo che ha sempre sentito vicino.

Quella del 1992-93 è la stagione dell’esplosione. 23,5 punti di media, il 45% da tre punti (vi ricordate “Kamenko”?), numeri convalidati dall’inclusione nel terzo quintetto All-NBA. In pratica, la terza guardia più forte della lega dietro Joe Dumars e sua maestà Michael Jordan. Gli americani stavano iniziando a capirlo, ad ammirarlo e a comprendere che della vecchia Europa era plausibile l’avvento di un uomo in grado di mandare in fumo i piani di egocentrismo statunitense. Al termine di quell’annata, Petrović è in scadenza di contratto. Si vocifera di un possibile ritorno in Europa, dove aveva già vinto tutto, perché lui stesso comprende la difficoltà di vincere un titolo con la maglia dei Nets. E per lui una stagione senza trofei è una stagione deludente. Nonostante ciò, in pochi credono a questa teoria: aveva acquisito un valore inestimabile in NBA ed era all’apice della carriera; in Europa, invece, era già un idolo consacrato.

Pat Riley, coach dei New York Knicks e santone della NBA, sarà l’artefice dell’endorsement più apprezzato:

“Dražen Petrović è esattamente quello che serve a New York e non soltanto a New York per vincere il titolo”

Motivi per rimanere oltreoceano, insomma, non mancavano.

Purtroppo, riguardo il suo futuro, è possibile fare solo delle congetture, non si avrà mai la controprova. Quel 7 di giugno ha cancellato ogni certezza. Il funerale di Petrović, in una Zagabria in piena guerra, ha un seguito popolare e mediatico paragonabile a quello delle grandi icone pop: Grace Kelly, Lady Diana, Michael Jackson.

“Non esisterà mai più uno come Dražen”

Così sentenzia il coach della Croazia Mirko Novosel all’indomani del funerale.

No, non esisterà mai più uno come Dražen. Ragazzo prodigio nella sua Sebenico, fenomeno di culto al Cibona Zagabria, stella invidiata al Real Madrid, campione che nei Blazers e soprattutto nei Nets ce l’ha fatta contro tutti in un’epoca in cui gli addetti ai lavori della NBA guardavano con una sorta di razzismo, mascherato da diffidenza, chiunque non fosse nato negli Stati Uniti. Nonostante abbia registrato numeri da fuoriclasse assoluto per tutto l’arco della sua carriera, Dražen non ha mai giocato per le statistiche né in Europa né in NBA, dove la statistiche sono sacre, lui le ha sempre messe nella prospettiva corretta. Il suo obbiettivo sul campo era vincere con la squadra e le sette finali su sette coppe europee disputate o le tre medaglie su tre edizioni dei Giochi Olimpici, lasciano poco spazio ad eventuali detrattori. Era sì un devoto della pallacanestro ma è stato cresciuto da genitori più interessati alla sua educazione che allo sport. Aveva i tratti ossessivi tipici dei grandi, in ogni campo e forse aveva l’inferno dentro, ma se così era lo nascondeva molto bene. Per molti giocatori il basket rappresenta il riscatto personale e familiare, con le dimostrazioni di bravura più rilevanti delle vittorie, mentre per Dražen era una sfida totale che doveva essere coronata dai risultati. Lui non cercava il senso della vita, lo aveva già trovato nella pallacanestro e in tutti gli anni che ha trascorso con il pallone a spicchi tra le mani non ha fatto altro che rendere manifesta questa sua scoperta.

Dopo la vittoria della sua prima Coppa dei Campioni con la maglia del Cibona, i soprannomi affibbiatigli dagli addetti ai lavori si sprecano. Un giornalista italiano della Gazzetta dello Sport lo definisce il Mozart dei canestri e la cosa gli viene riferita.

Mozart. Sì, gli piace.

– Federico Angelelli

Lascia un commento