Avevamo provato a capire quale fosse il rapporto tra rieducazione e riduzione del fenomeno criminale. In questa prospettiva, quella dell’utile sociale, era emerso chiaro e luminoso il faro del rispetto della persona. Lo avevamo fatto senza attraversare le terre desolate della retorica qualunquista, che pure fanno sentire il loro richiamo quando si superi la frontiera e si entri nello spazio del carcere. È un richiamo che, davanti alle problematiche della giustizia minorile, si fa ancora più intenso.

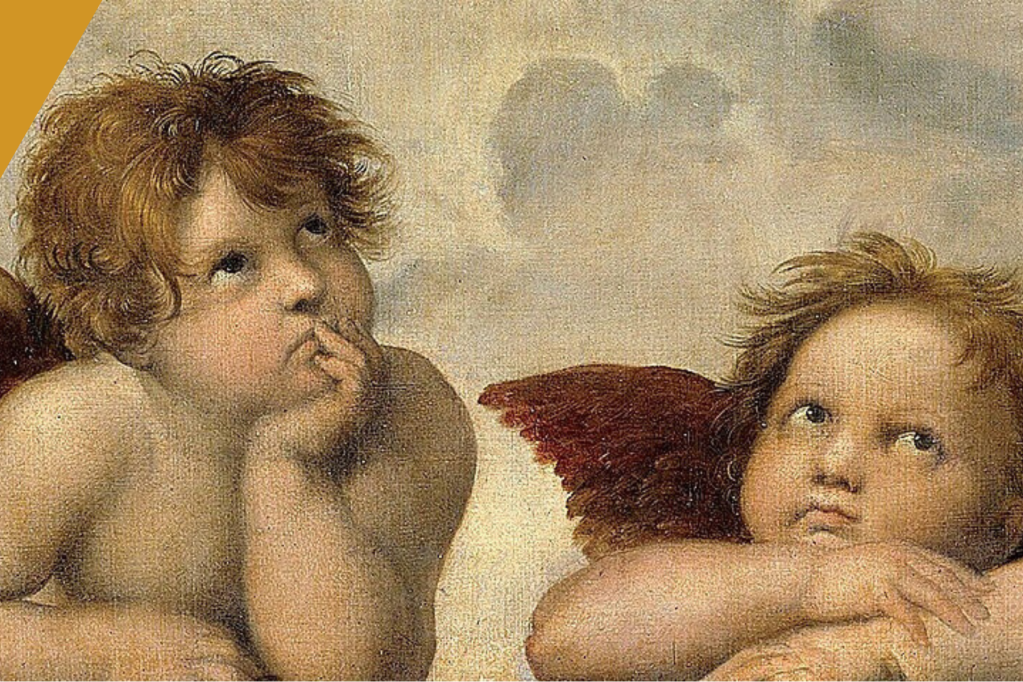

L’aumentare dell’emotività, dell’opacità delle argomentazioni su questi temi nasce dal fatto che l’accostamento minori – dolore innesca un cortocircuito nelle menti dei Sapiens. La psicologia evoluzionistica motiva bene questo comportamento, che rende innata una certa responsabilità collettiva alla tutela dei bambini. Il successo della specie non potrebbe prescindere dall’attaccamento ai più piccoli, che portano in sé in potenza un futuro riproduttivo e genetico.

A questo primo strato istintuale vanno ad aggiungersi altri profili psicologici e, a seconda dell’ambiente di riferimento, costumi, valori religiosi e morali e principi giuridici. Tutti elementi che sommati radicano (giustamente) la convinzione che i minori debbano godere di uno status differente, che gli garantisca certe tutele e una attenzione particolare.

Molto però cambia tra il concepire il minore come vittima e considerarlo invece in quei particolari casi in cui si fa soggetto attivo, autore di comportamenti criminali. Nel primo caso il disagio che esprime suscita empatia e, a più livelli, indignazione verso il sistema di riferimento, verso la causa della sua situazione di infelicità. La visione di un giovane o di una giovane in difficoltà, in modo inversamente proporzionale all’età, si fa insostenibile e la reazione di condanna è decisa e condivisa dalla comunità.

Quando sia invece lo stesso soggetto fragile il promotore di azioni antisociali, il corto circuito è dilaniante, per il singolo e per la comunità tutta. La ferita che si apre brucia e frammenta la realtà sociale di riferimento perché assume la dimensione di un tradimento. Quella fiducia, quello slancio collettivo che i consociati tendono inconsciamente a consegnare ai minori si sgretola in mille pezzi a fronte di un reato, con un contraccolpo violento.

Chi è quell’individuo? Un giovane da accogliere e soccorrere? Un criminale da emarginare? Queste sono le domande che emergono negli strati superficiali dell’opinione pubblica. Paura, indignazione, rifiuto, disprezzo, apprensione si mescolano e si confondono, sino a far sbiadire l’individualità del soggetto che li ha generati. Il marchio dell’azione compiuta ferma il tempo e congela lo status del suo autore in un limbo dai tratti non perfettamente identificati.

A. è nato in una grande metropoli della nostra penisola. Quella città, fatta di contraddizioni ma anche di tante meraviglie, non ha potuto offrirgli l’infanzia che meritava.

Mentre gli parlo del più e del meno, i suoi occhi seguono ogni mio movimento, dalle mani che gesticolano al tic nervoso delle mani nei capelli. Sento che non mi sta semplicemente guardando, mi sta osservando, come fa sempre da quando ho messo piede nel suo territorio. Lo fa con un misto di diffidenza e curiosità, in silenzio. Mi ero accorto, ben presto, che quel modo di fare è comune a lui e ai suoi compagni, qualunque sia la loro provenienza.

E nel frattempo cercano di mostrarsi annoiati. Sbuffano, ridacchiano. Lui si accende una sigaretta, l’ennesima.

– Lo sai cos’è l’algoritmo inverso?- mi interrompe all’improvviso, in un italiano perfetto.

Mi coglie alla sprovvista. – No, non lo so. – gli rispondo imbarazzato.

-Ma come. Tu hai studiato, sei quasi avvocato, un giudice – e mentre lo dice sento che calca molto il suo accento, lo fa apposta, esasperandolo.

Io borbotto, ma lo lascio continuare. Quando inizia a parlarmi di numeri, di massimizzazione dei rendimenti e di variabili, ammutolisco del tutto.

A lui brillano gli occhi quando mi parla del libro che aveva rubato a sua sorella e delle cose che di quel libro aveva capito così bene da metterle insieme con tanto altro, con le informazioni che aveva letto una volta su un giornale online. Cose difficilissime per un ragazzo della sua età.

Io mi emoziono, ma non lo lascio a vedere.

Poi si interrompe e si rabbuia, come se gli fosse tornato in mente qualcosa di spaventoso, di raccapricciante

– Vabbè – fa una pausa e mi guarda negli occhi – Il sugo è che sono numeri e alla fine servono solo a fare soldi con il gioco d’azzardo. –

Io, secco – Non è detto. –

Lui – È detto da quando sono entrato qua. Ma pure da prima. –

Il destino di un ragazzo che delinque è segnato? I dati ci dicono che la percentuale di recidiva, in termini di rientri nel circuito penale, si assesta intorno al 30%. Non si deve però fare l’errore di accontentarsi del dato secco, ma bisogna andare più a fondo e soprattutto fare le opportune distinzioni per trarre delle conclusioni adeguate. Non si può sottovalutare, infatti, che il minore condannato recidiva di più (63%) di un minore con la misura della sospensione del processo e messa alla prova (22%). Questo va a riprova della sostanziale inefficacia dei percorsi di pena tradizionali.

Sicuramente l’ordinamento penitenziario minorile ha fatto dei passi avanti, è innegabile. Dal 1975, anno in cui si è deciso di iniziare a conformare il sistema alla finalità rieducativa delle pene posta in costituzione, molto è cambiato. Già lo schema del 1989 aveva fatto emergere come elemento centrale quello della residualità della detenzione per i minorenni ma la lacuna maggiore riguardava l’assenza di un ordinamento penitenziario ad hoc per i minori. Con il decreto legislativo 2 ottobre 2018 n.121 “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni” si è finalmente approdati ad una regolamentazione omogenea.

Le enunciazioni di principio e gli obiettivi del nuovo ordinamento risultano certamente adeguati ai tempi, ma per certi versi troppo scontati e lungamente attesi. La riforma finale pecca di mancanza di coraggio e innovazione e risulta addirittura peggiorativa rispetto ai progetti e alle proposte che pur erano state formulate negli anni. Basti citare la reintroduzione di limiti temporali per la fruizione delle misure penali di comunità, l’espansione dei confini del regime di sorveglianza particolare, la cancellazione dell’affidamento in prova terapeutico per finalità psichiatriche. E se non volessimo considerare queste come macchie, non ci si può dimenticare che il nostro carcere non è quello che i regolamenti danno per esistente.

Non solo le strutture sono fatiscenti, ma la mancanza di personale è importante e nel caso della detenzione minorile va ad intaccare ancor più profondamente la finalità rieducativa. Che si tratti di personale educativo, di interpreti, di psicologi, di personale sanitario, il punto è il medesimo. Il sistema è carente. E lo è anche per quel che riguarda i corpi di Polizia, che pur dovrebbero partecipare, secondo la normativa vigente, al sistema rieducativo. Come può il personale di custodia concretamente svolgere anche queste funzioni se, nei fatti, si trova in difficoltà anche nell’espletamento dei suoi compiti caratterizzanti? Questo va a riprova del fatto che le buone intenzioni del legislatore non possono non fare i conti con un sistema zoppo, cui è dedicata troppa poca attenzione da parte della politica. La buona fede dei volontari, delle associazioni, del terzo settore non può bastare.

Qui le colpe vanno attribuite anche ad un certo tipo di pensiero progressista diffuso, che manca di pragmatismo e di visione prospettica. Una concezione che, per quanto appartenente ad una parte politica non certo securitaria e destrorsa, è influenzata dalla medesima concezione cattolico-borghese che ha contribuito al sistema carcerario odierno. È quell’idea secondo cui le opere di bene debbano essere svolte con spirito caritatevole, senza strutturare un sistema complesso di regolamentazione, che anzi andrebbe ad offendere la missione dei puri di spirito che si immolano per il bene della società. Nulla di più classista e inefficace.

Ci si deve spogliare di un certo atteggiamento giudicante. Il tratto positivo degli studi utilitaristici liberali ha condotto a superare ogni morale e a concentrarsi più sul reato e sul delitto che su colui che delinque e l’aspetto migliore di questa ricostruzione è il rispetto assoluto per la libertà interiore. Aprirsi a questo ci ha consentito di conferire dignità alla persona in quanto tale. Il soggetto dunque è agente razionale. Il punto è che questa razionalità non è esercitabile da tutti allo stesso modo, partendo dalle stesse premesse.

Et j’suis la pomme pourrie qui s’écarte du panier

J’nique ma solitude tant que les poches sont bien accompagnées

Que la mif, les mêmes armes, les mêmes salaires

On sauvera pas toute la terre

J’prends la couronne, la pose sur la tête du p’tit frère

Les larmes de la misère ont l’goût de ma haine

À bout de souffle, ma haine me redonne de l’oxygène

Faut pas t’en faire chico relève la tête la misère m’emmène en balade

Remballe ton échelle au fond du trou j’empile mes péchés j’escalade

Et rien n’change comme le bruit du gyro’, j’suis plus Savastano que Ciro

Et j’préfère m’éteindre plutôt que d’briller

Dans l’ombre de ces bâtards, le monde chico

E io sono la mela marcia che si allontana dal cesto

Frego la mia solitudine finché le tasche sono ben accompagnate

Che la famiglia, le stesse armi, gli stessi salari

Non salveremo tutta la terra

Prendo la corona, la metto sulla testa del fratellino

Le lacrime della miseria hanno il gusto del mio odio

A corto di fiato, il mio odio mi ridà ossigeno

Non ti preoccupare chico alza la testa la miseria mi porta a spasso

Riponi la tua scala in fondo al buco impilo i miei peccati e scalo

E niente cambia come il rumore della sirena, sono più Savastano che Ciro

E preferisco spegnermi piuttosto che brillare

Nell’ombra di questi bastardi, il mondo chico

PNL (acronimo di Peace N’ Lovés cioè “pace e denaro” in argot) è un gruppo franco-algerino molto in voga non solo in Francia. Uno dei loro brani più famosi, Le Monde ou Rien ha scalato le classifiche di tutta Europa. Il videoclip di quel brano è stato girato alle Vele di Scampia, nel 2015. Non è un caso. Parafrasiamo Dostoevskij: tutte le periferie sono uguali, ogni centro è diverso a suo modo.

I limiti della ri-educazione, che peraltro rischia di porsi come l’ennesima azione coercitiva, si nascondono proprio qui. Agire su un soggetto, specialmente un minore, tentando di infondergli, nella migliore delle ipotesi i crismi minimi dello Stato di diritto finisce per essere ipocrita e insoddisfacente. Soprattutto, finisce per essere un’azione incompleta, che non tiene conto del fatto che anche gli individui, razionalmente intesi, fuor di morale, sono portatori non solo di una razionalità assoluta ma anche di storie, incise nelle carni e nelle menti. La vita di chi accede alle misure penali non comincia nel momento dell’arresto e non può subire da quell’istante alcun reset senza incorrere in rischi di rigetto.

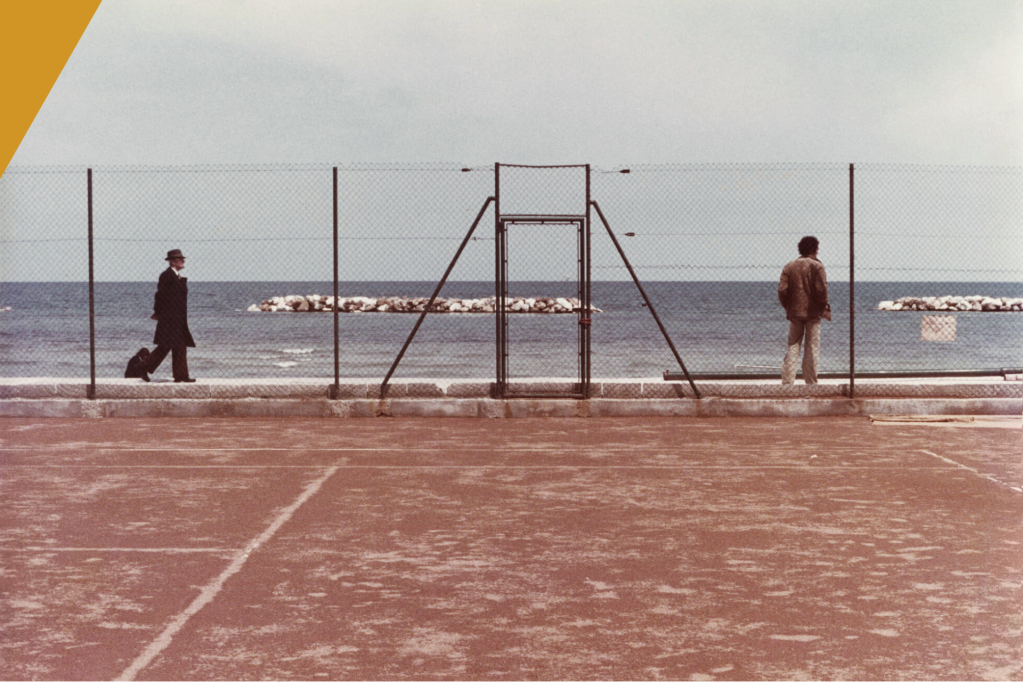

Molto spesso sono storie di marginalità. I contesti di disagio sono il terreno fertile per i fenomeni criminali non solo perché nei fatti si prestano strutturalmente ad accogliere e nascondere organizzazioni e soggetti senza scrupoli, che non vedono l’ora di approfittarsi delle difficoltà del territorio e dei suoi abitanti. Sono luoghi spesso dimenticati, geograficamente lontani dai riflettori, che accolgono una vita che brulica ma che non trova un modo di esprimersi e di ricordare al mondo della sua esistenza. Dal nostro punto di vista sono i luoghi degli invisibili.

Dal primo respiro, i minori che abitano i margini incappano nella difficoltà di dover costruire la propria identità in un contesto di mancanza di validazione e riconoscimento emotivo e psicologico. Vuoi per le mancanze delle famiglie, vuoi per quelle dello Stato, troppo distante e inefficace nella sua azione. La conseguenza è, spesso, un disperato bisogno di approvazione.

La vista è il senso che tra i cinque domina la nostra epoca. Siamo abituati a leggere questo elemento a partire dalle nostre critiche serrate al sistema capitalistico, alle sue strutture, alla società della performance. Nel farlo, corriamo il rischio di moralizzare, attraverso le nostre concezioni critiche economiche o ideologiche, quelle manifestazioni che invece, genuinamente, caratterizzano da sempre, per la loro natura, le condizioni di marginalità. Molti giovani di questi luoghi (che non è detto siano luoghi fisici, potrebbero essere anche sistemi sociali), nel compiere alcuni tipi di azioni criminali, gridano semplicemente “ci sono anch’io” e indirizzano questo grido ad una società che troppo spesso fa orecchie da mercante. E quando ascolta, lo fa applicano i codici interpretativi del suo mondo, senza accedere a quelli del mondo da cui provengono.

Il codice è una parte essenziale del linguaggio e dei rapporti interni alla comunità. Uno Stato che voglia davvero svolgere la sua funzione minima di mantenimento della pax sociale non può sottovalutare questo elemento. Figuriamoci uno Stato complesso che pone come obiettivo, già a monte, l’eliminazione delle diseguaglianze e lo svolgimento libero della personalità. In questa prospettiva la ri-educazione ha da fare i conti con la sua natura di seconda istanza e si può prescindere, nello strutturarla, dal valutare dov’è che il meccanismo si blocca nella prima fase, quella dell’educazione.

Allo stesso modo nessuna valutazione sulla risocializzazione può prescindere dalla costatazione della marginalità di provenienza di molti dei soggetti autori di reati, specie se minori. Come si può aiutare un individuo a ritrovare un ruolo in una comunità, se quella stessa comunità lo ha sempre privato anche solo in potenza di ogni minima centralità e possibilità di partecipazione? La ferita va ricucita dai margini.

– Quando esco da qui, so già che voglio cambiare la mia vita –

M. ha lo sguardo basso mentre mi dice così. E non solo perché ci passiamo una ventina di centimetri in altezza, ma anche per il velo di timidezza che per la prima volta vedo coprirgli il volto. Lo sento sincero.

– Voglio lavorare, guadagnarmi da vivere onestamente, fare qualcosa per gli altri. Vorrei trovare una cooperativa che mi aiuti e mettere la testa sulle spalle. Voglio avere un’opportunità –

Io lo ascolto, cerco i suoi occhi con i miei.

Lui non lo sa, ma quando uscirà sarà costretto ad andar via. Legalmente, non potrà rimanere in Italia. Legalmente, per lui non ci saranno opportunità. Legalmente, non potrà mettere la testa sulle spalle.

Il dato finora non citato è che il 46% dei minori stranieri incappa nella recidiva. Più del 15% in più della percentuale che riguarda i ragazzi italiani. Se è vero che tutti i margini sono uguali è anche vero che alcuni margini sono più uguali di altri. Se le periferie del mondo sono delle livelle, forse l’ordinamento penale non lo è fino in fondo. E questo apre altre domande.

Si passa una frontiera e se ne apre un’altra. Non mancheremo di varcarla.

— Stefano Pirone

Lascia un commento