Fin quando non passi una frontiera, dubiti anche che possa esistere. Non vuol dire che tu non sappia che quel confine ci sia, da qualche parte. Ma in cuor tuo sai bene che il “qui” e il “lì” sono due cose diverse, che però non sai definire. Non hai le parole per farlo e, a dirla tutta, non ne senti neanche il bisogno. Questo perché, dal tuo punto di vista, tutto è “qui” e “lì” c’è solo il nulla, il vuoto.

Il futuro, il confine di un paese lontano, la povertà, la perdita di senno sono tutte frontiere. Hanno, sì, una significato, riusciamo a definirle, ma solo in modo generico o vago. Tutt’al più, gli diamo una forma appoggiandoci a tecnicismi che non avvicinano e anzi accentuano la distanza tra noi e il concetto che vogliamo definire. Proprio quello spazio finisce per essere il miglior terreno fertile per le ideologie, per l’emotività e per le mistificazioni.

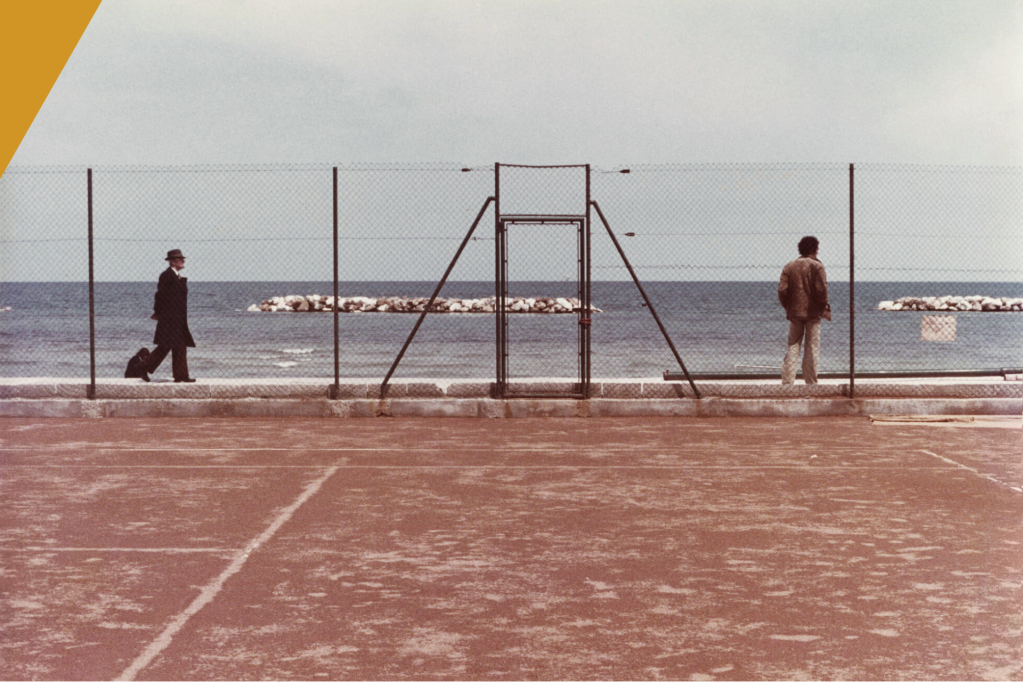

Il carcere per sua natura soffre proprio questa condizione di “essere frontiera”. Lo è geograficamente, perché spesso il sito prescelto per la sua costruzione è dislocato al di fuori dei centri abitati. E lo è umanamente, perché ospita al suo interno dei soggetti che, in qualche modo, hanno sviluppato dei comportamenti valutati come “devianti” rispetto alla legalità giuridica e all’atteggiarsi della vita del cittadino medio.

Questo carattere rende difficile svolgere su di esso delle considerazioni che non solo siano obiettive, ma anche aderenti alla realtà dei fatti. In questa tensione tra il “fuori” e il “dentro”, infatti, la narrazione si pone al centro e diventa l’elemento cruciale quando uno dei due poli voglia occuparsi dell’altro. Per dirla facile, il messaggio di pace di un araldo, inviato in un paese lontano e di ritorno dal suo signore, può segnare le sorti di una guerra.

Per cercare di avvicinarsi ai fatti e non cogliere solo un ammasso senza forma ma un’immagine la più chiara possibile, bisogna scegliere attentamente la lente di ingrandimento. Guardare all’aspetto della rieducazione è forse il modo migliore, tra i tanti, per non perdere la bussola e approdare a delle prime valutazioni. D’altra parte la rieducazione è uno degli elementi centrali, su Carta (costituzionale), del nostro sistema.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato

— art 27 comma 3

Se la pena deve essere certa, la rieducazione è tendenziale e questo per garantire un margine essenziale di autodeterminazione al reo. Purtroppo molti Paesi costruiscono su questa tendenzialità il miglior alibi per sottrarsi ai loro compiti. Sarebbe il detenuto l’irrecuperabile, lo scarto della società. Invece non è un caso se la recidiva per i detenuti non lavoratori si aggira intorno al 70%. In altre parole, i 2/3 di chi entra in carcere e non partecipa a programmi di reinserimento lavorativo, una volta fuori, delinque nuovamente. Su 1000, 700 persone. Non occorre essere premi Nobel per capire che qualcosa non funziona.

Tralasciando le opinioni di chi urla al “buttiamoli dentro e gettiamo la chiave”, resta il fatto che la rieducazione così com’è impostata nel nostro paese è debole e troppo poco pregnante. In un sistema che dovrebbe invece essere costruito su di essa.

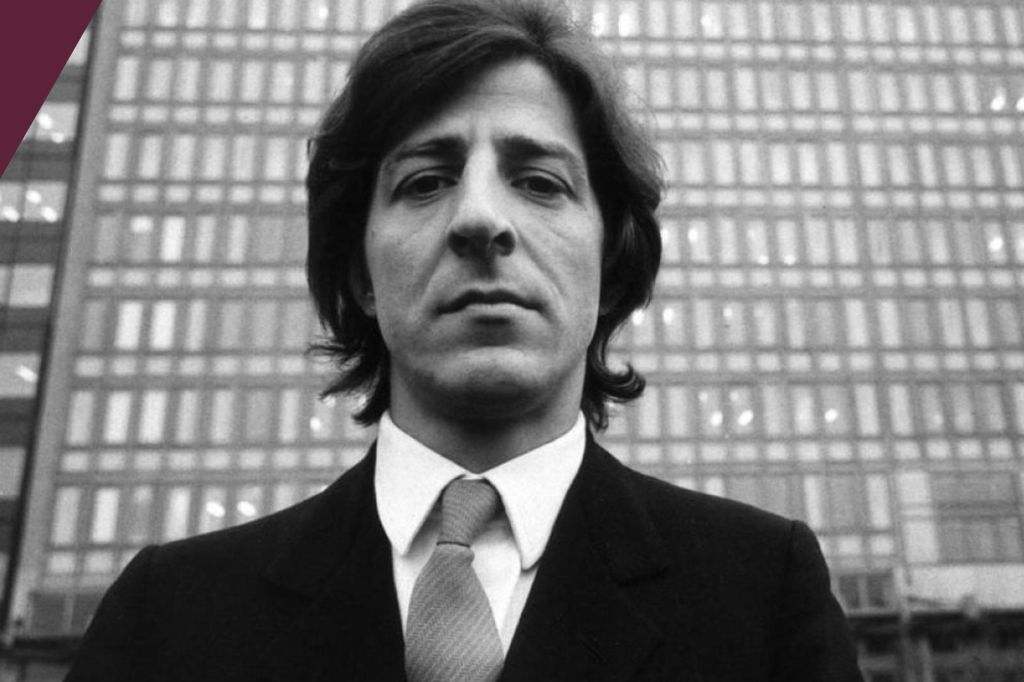

Michel Foucault sottolineava il ruolo centrale del corpo del condannato nell’inflizione della pena. Privazione della libertà e corpo sono indissolubilmente legati. E questo legame diventa evidente quando la violazione dei diritti umani nelle carceri assurge a violenza, che sia perpetrata nelle dinamiche di gruppo tra detenuti o inflitta da rappresentanti dello Stato medesimo.

Allo stesso modo, la mente non è fuori dal meccanismo, ma partecipa a questa dinamica di potere e violenza. L’abolizione delle strutture manicomiali è stata preceduta da grandi riflessioni sui soggetti con specifiche necessità, quelli che erano inquadrati come i pazzi da emarginare. La Legge Basaglia ha consentito il superamento di questa visione (anche se ci sarebbe ancora da lavorare). Non bisogna però fare l’errore di coinvolgere la mente nel discorso solo quando la persona ristretta sia un soggetto cd. fragile. Nella privazione della libertà dei moderni sistemi di detenzione, quelli che contemplano anche le misure penali di comunità e altri sistemi alternativi al carcere, il dualismo mente e corpo viene superato. Quel che conta è la persona, nella sua unicità. Ed è da questa prospettiva da cui bisogna guardare ogni politica che vada ad incidere sul miglioramento del sistema di esecuzione delle pene.

Nell’ultimo secolo le scienze dell’educazione e la psicologia sono profondamente mutate, facendo dei passi da gigante. Così come il terzo settore ha permesso la nascita di modelli positivi, anche nel nostro paese. La diffusione di buone pratiche, partite dal basso, dal lavoro dei volontari e delle reti di impegno civico, stanno dando dei segnali. Segnali che non sempre, però, sono recepiti da chi, dall’alto, detiene effettivamente il potere di organizzare e rendere strutturale il cambiamento.

Certo, non bisogna dimenticare che la mancanza di operatori pubblici e privati è uno dei problemi delle nostre strutture penitenziarie. Questo ovviamente mette in grande difficoltà i ristretti, specialmente se tossicodipendenti, sofferenti psichici o stranieri. Come affrontare, infatti, il problema della rieducazione o del reinserimento di fronte all’assenza di tutte queste risorse? Come concentrarsi sulla fase che, comunemente, si colloca alla fine del percorso di espiazione della pena se, nel primo miglio, si affrontano difficoltà legate all’assenza di personale di controllo, di mediatori linguistici, di psichiatri e di personale medico? Per non parlare del fatto che i detenuti presenti negli Istituti di pena italiani sono complessivamente 60.200 circa, a fronte di una capienza regolamentare di 51.170 posti e il tasso di sovraffollamento, al 31 dicembre 2023, era del 117,2%.

Si potrebbe pensare, quindi, che di fronte al sovraffollamento e al deficit di personale la rieducazione debba fare un passo indietro. Come se il livello essenziale di prestazioni erogate dal carcere sia la detenzione (che quattro mura ammuffite possono garantire senza troppe spese per le casse dello Stato) mentre tutto il resto, Signori, sarà da attenzionare in tempi migliori. Per oggi ci tocca accontentarci.

Cesare Beccaria, nell’argomentare contro la pena di morte aveva colto nel segno chiamando in causa l’utilitarismo. La rieducazione, troppo spesso, viene tenuta lontana da questa tipologia di argomenti. Forse un po’ per lasciarla pura, per esaltarne l’aspetto umanitario. Giustissimo sottolinearne l’autonomia e il valore intrinseco. Ma non si può sottovalutare che sistemi di rieducazione efficaci possono avere un impatto serio nell’attenuazione delle lacune del sistema odierno. Se anche non volessimo accedere ad una prospettiva di superamento del carcere (cui chi scrive pur è favorevole), dovremmo pur riconoscere che la valorizzazione del sistema rieducativo è un passo necessario.

La diffusione della rieducazione ha effetti sia su chi questi luoghi li vive come ospiti che sui facenti funzioni. Sviluppare dei modelli nuovi, finalizzati allo sviluppo della persona, consente la nascita di comunità all’interno delle carceri, di cui facciano parte sia gli operatori che i detenuti, nel riconoscimento delle proprie funzioni e nel rispetto reciproco. E questo influisce anche sulla frequenza degli eventi critici (aggressioni, autolesionismo, tentativi di suicidio), oltre che sulla recidiva. Il punto, quindi, non è fare quel che si può con quello che si ha a disposizione, ma puntare tutte le risorse che si hanno a disposizione su un modello unico e che si confida possa essere win win. Per coloro che sono ristretti e per le istituzioni che oggi li assistono, ma anche per coloro che domani saranno liberi e per la società che li accoglierà.

Se i luoghi di detenzione sono frontiera, non possiamo che chiederci quand’è che le frontiere, da spazi di incertezza e paura, si fanno arricchimento. Questo accade solo nella dimensione dell’incontro. Quando cioè i due lati della barricata vengono in contatto e si scambiano delle esperienze, nella consapevolezza delle differenze reciproche, qualcosa di interessante può accadere. Il punto di vista dell’altro e la sua esperienza si fa lente attraverso cui osservare la propria realtà e scovarne elementi nuovi e possibili soluzioni alle storture che ci si pongono davanti ogni giorno. Da queste valutazioni viene da sé che i modelli orizzontali che soggettivizzano l’altro sostanziano questo momento di incontro.

Ben vengano le attività artistiche, l’avvicinamento alle professioni, la formazione, gli spazi condivisi, i laboratori di teatro e chi più ne ha più ne metta. Le esperienze artistiche e culturali sono strumenti potenti nel plasmare uno spazio rinnovato per le persone ristrette, per offrire loro la possibilità di assumere un ruolo centrale nella propria narrazione e contrastare la solitudine. La condivisione delle esperienze è il primo vettore per la comprensione del valore della solidarietà.

Anche se il punto non è quale sia l’attività migliore o più efficace, perché di questo se ne occuperà il personale educativo, i formatori, i volontari, il terzo settore. Il tassello cruciale, evidentemente, è la prospettiva in cui porre il carcere, e cioè dal punto di vista della persona. Da lì verranno progetti credibili, gestione oculata dei fondi, politiche rieducative corrette. E di conseguenza, la riduzione del fenomeno criminale.

— Stefano Pirone

Lascia un commento